Desde el inicio de nuestra existencia, l@s seres human@s hemos enfrentado dificultades que nos han forzado a adaptarnos, a sobrevivir y, en última instancia, a evolucionar. No solo nos enfrentamos al clima o la escasez de recursos, sino que también lidiamos con las complejidades de nuestras relaciones, con el dolor de la injusticia y las heridas de la desigualdad.

Los problemas, lejos de ser simples obstáculos, son parte esencial de nuestra condición humana, inherentes a nuestro proceso de construcción. ¿Cómo entonces podemos concebir una existencia sin ellos?, ¿sería siquiera posible vivir sin desafíos?

La naturaleza misma de nuestra evolución nos revela que los problemas no son solo inevitables, sino necesarios. Cada vez que intentamos resolver uno, se abren nuevas aristas que requieren atención. Esta cadena interminable de desafíos no es una maldición, sino una condición humana.

En el contexto educativo, esto es aún más evidente. Los conflictos entre estudiantes no son interrupciones del orden, son espacios de aprendizaje, para crecer. L@s estudiantes que chocan entre sí, que no logran ponerse de acuerdo, están frente a una oportunidad invaluable, la posibilidad de desarrollar empatía, de aprender a escuchar la otra persona, de construir relaciones basadas en el respeto y la solidaridad. Pero para que esto suceda, necesitamos cambiar nuestra percepción de lo que significa un problema.

Huyendo de los problemas.

No podemos seguir huyendo de ellos, ni imponer soluciones preestablecidas que sólo perpetúan un sistema opresivo. Debemos, como educadores(as) y como seres human@s, entender que los problemas son el terreno fértil donde florece la verdadera construcción social.

El sufrimiento que conllevan los problemas no debe ser ignorado. Sin embargo, ese sufrimiento es, a menudo, el catalizador del cambio. Las transformaciones personales y sociales no surgen de la comodidad, sino de la fricción, del conflicto, de la necesidad urgente de transformar una realidad que ya no es sostenible. Si en el ámbito educativo ignoramos esto, estamos negando a nuestr@s estudiantes el derecho fundamental de crecer, de cuestionar, de transformar el mundo que habitan.

Los problemas no son simplemente parte de nuestra historia, son los cimientos sobre los que hemos construido nuestro progreso. Vivir sin ellos sería negar la esencia de lo que significa ser gente humana. Si queremos realmente formar individuos conscientes y comprometidos, debemos enseñarles a enfrentar los problemas.

Los problemas como motor de la Evolución Humana.

Desde que l@s seres human@s caminaron sobre la tierra por primera vez, ha tenido que enfrentarse a desafíos que han moldeado su destino. La neurociencia plantea que nuestro cerebro, sofisticado instrumento que nos acompaña, es el resultado directo de esa constante necesidad de adaptación. Me pregunto si, en un mundo más simple, hubiésemos llegado a desarrollar un órgano tan complejo. Probablemente no. No se trata de una cuestión puramente biológica, también filosófica. ¿Qué es el ser humano sino un conjunto de respuestas a los problemas que la vida propone?

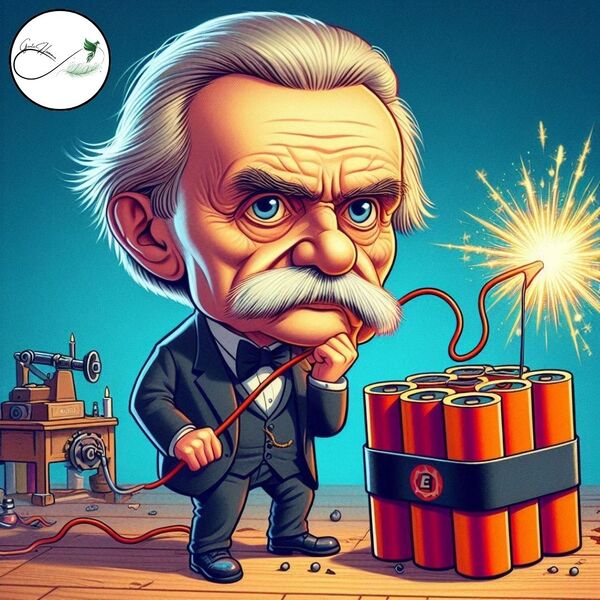

Recuerdo una vez que leí sobre Alfred Nobel, un hombre que se enfrentó a las contradicciones de su propio ingenio. Creó la dinamita con la noble intención de ayudar a la industria, pero se horrorizó al ver cómo su invento se utilizaba en la guerra. El mismo cerebro que crea maravillas tecnológicas es también el que engendra destrucción.

Nobel, en su intento de redención, fundó los premios que llevan su nombre, un esfuerzo por devolver al mundo algo de lo que le había quitado. Y aquí es donde encuentro una verdad incómoda. Los problemas nos han hecho lo que somos, pero en cada solución hay una nueva semilla de conflicto.

Si volvemos a nuestros ancestros, aquellos que luchaban por encender una simple chispa, ¿podemos imaginarlos viendo hacia el futuro, viendo a sus descendientes, amenazándose entre sí con bombas atómicas? El cerebro humano, ese avanzado «computador» que tanto alabamos, parece tener una extraña relación con la destrucción. Cada avance trae consigo su propia sombra.

Resolución de Problemas y Desarrollo Social.

La historia humana, está definida por la capacidad de responder a los problemas que surgen en el transcurso de la vida. Desde esta perspectiva, no es posible ignorar que los desafíos no solo han moldeado nuestras capacidades cognitivas, sino que también han sido el motor que impulsa la evolución social.

Es en este contexto que la educación adquiere una relevancia ineludible. No es simplemente un proceso de transmisión de conocimientos, sino la herramienta fundamental que nos capacita para tomar decisiones responsables y éticas. Estas decisiones, a su vez, no se limitan a lo inmediato, sino que reverberan en el tejido social, definiendo cómo convivimos y qué valores adoptamos como sociedad.

Cada acto de resolución de un problema es un reflejo de nuestro compromiso con el bienestar colectivo, una manifestación de la voluntad de mantener las normas que nos permiten coexistir en un mundo que, inevitablemente, presenta desafíos a cada paso.

Pero si nos detenemos a considerar el desarrollo social en su totalidad, es evidente que los problemas no solo promueven la cooperación, sino que fortalecen los lazos que unen a las personas dentro de un colectivo. Tal como lo señaló Émile Durkheim, la cohesión social no es el producto de una simple voluntad de unidad, sino que emerge de la necesidad de enfrentar las dificultades comunes.

Un ejemplo contemporáneo que ilustra esta dinámica es el impacto de las redes sociales. Lo que comenzó como una solución a problemas de comunicación y conectividad ha derivado, inevitablemente, en una serie de desafíos nuevos. El ciberacoso, la manipulación de la información y la erosión de la privacidad son fenómenos que, lejos de ser accidentes, forman parte de la naturaleza misma del avance tecnológico.

Con cada progreso, la sociedad se enfrenta a problemas que no solo requieren respuestas técnicas, más fundamentalmente, reflexiones sobre el modo en que convivimos y gestionamos nuestras interacciones en este nuevo ámbito público. Así, las redes sociales, que prometieron democratizar la comunicación, han revelado la fragilidad de nuestras estructuras sociales ante estos nuevos desafíos.

Emociones como respuesta evolutiva a los problemas.

Las emociones, han sido modeladas como respuestas evolutivas a los desafíos constantes que nos presenta la vida. La tristeza, esa sombra que nos sigue, se convierte en una herramienta para procesar la pérdida, una especie de duelo emocional que nos recuerda lo que hemos dejado atrás.

La alegría, fugaz y esquiva, actúa como un potenciador de los vínculos sociales, conexiones que a menudo parecen frágiles en un mundo cada vez más desconectado. La rabia, visceral y poderosa, nos prepara para enfrentar amenazas, mientras que el miedo, siempre al acecho, nos empuja a retroceder ante el peligro.

En la rutina diaria, nos encontramos atrapados en esta mezcla emocional, desde la euforia que se siente tras un logro personal hasta la ansiedad que acompaña a las incertidumbres de un futuro incierto. Como señala el psicólogo Paul Ekman, esas emociones básicas no son meras reacciones, son universales, cruciales para nuestra supervivencia en un mundo que, a menudo, parece estar en constante caos.

Sin embargo, la vida no es tan simple. Las emociones también juegan un papel fundamental en la toma de decisiones, especialmente en momentos de peligro. La rabia, por ejemplo, puede canalizarse en una dirección constructiva, como en el deporte competitivo, donde esa energía emocional se transforma en motivación.

Pero también está la tristeza, esa compañera melancólica que nos empuja a buscar cambios, a cuestionar nuestra dirección. Nos enseña que el crecimiento personal a menudo surge de los rincones más oscuros de nuestra existencia, cuando nos vemos obligados a confrontar lo que hemos perdido y, a menudo, lo que nunca tuvimos.

Los problemas como elemento constante en el ciclo de vida.

En la trayectoria de la vida, uno podría imaginar que la resolución de un problema nos liberaría, pero, al contrario, cada solución es como una puerta que se abre a un corredor interminable de nuevos desafíos.

Tómese el caso de una persona que, sumida en la soledad, busca desesperadamente una pareja. Al hacerlo, espera que el abrazo de otr@ ser human@ ahogue el eco de su aislamiento. Sin embargo, al entrar en esa relación, se encuentra en un nuevo laberinto, enfrentándose a la monumental tarea de comprender no solo a la otra persona, sino también las complejidades de sus propias emociones. Es un ciclo de problemas y soluciones que van en espiral, un juego sin fin que revela la condición humana, un intento de encontrar paz en medio de la tormenta perpetua de desafíos.

Esa naturaleza inacabable de los problemas se manifiesta con crueldad. Se alcanza una meta que, en un arrebato de ilusión, se percibe como definitiva. Es el caso de la “casa propia”. Un@ podría pensar que, tras este gran logro, se abrirá un espacio de tranquilidad. Pero la realidad es que, con una meta cumplida, emergen nuevas preocupaciones, por ejemplo, la necesidad de expandir espacios (construir o ampliar habitaciones), mejorar el o los baños, mejorar espacios como el patio, y así una larga lista de etcéteras.

Esta evolución constante de los problemas revela una verdad incómoda, no hay un destino final, sino un interminable ciclo de deseos insatisfechos que nos persiguen. Así, cada respuesta engendra nuevas preguntas, y cada solución, nuevos dilemas.

¿La vida se alimentará de nuestra incapacidad para descansar?, resolvemos uno y, ¡bam!, ya tenemos otro. Es un ciclo vicioso, y tod@s lo sabemos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si no tuviéramos problemas? Seríamos un montón de gente, pero no humana, disfrutando de una existencia vacía, sin esa chispa que nos empuja a ser más, a hacer más. Así que, al final del día, esos problemas son lo único que nos da forma. Sin ellos, seríamos solo sombras en una pared, sin nada que valga la pena recordar.

0 comentarios