«A veces, la solución a los conflictos

internos surge no del esfuerzo consciente,

sino de permitir que la mente descanse

y encuentre su propio camino.»

El timbre sonó, y con él llegó esa promesa de las vacaciones. Una puerta abierta para escapar, o al menos eso nos dicen. A veces me pregunto si quien inventó las vacaciones realmente entendía qué significaban para un(a) trabajador(a). Me lo imagino algo así, alguien en un escritorio, tomando café, pensando “unas cuantas semanas es más que suficiente para resetear a la gente». Pero no es así, nunca lo ha sido.

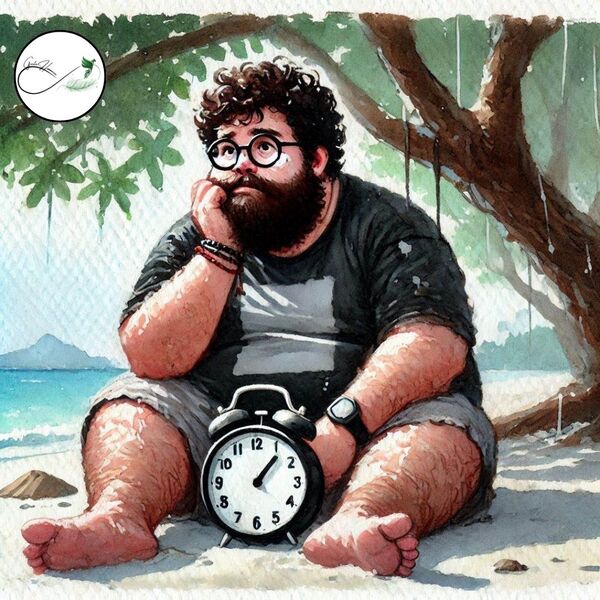

Al día siguiente, desperté sin alarmas ni horarios, pero había algo raro, una paradoja. El silencio me envolvía, y no de esa manera reconfortante que te llena de calma. Mi cuerpo estaba libre, pero mi mente no recibió el WhatsApp. Ahí estaba, todavía atrapado, repasando listas de cosas por hacer, clases que nunca se dieron, preguntas que jamás se responderán. Es como si el timbre no liberara al prisionero, solo lo trasladara a una celda más amplia, pero igual de agobiante. ¿Por qué resulta tan difícil desconectar y descansar plenamente, incluso cuando tenemos tiempo libre?

Las primeras mañanas de vacaciones son extrañas. El mate sabe igual, pero no tengo prisa por llegar temprano. Y eso me confunde. Mientras pienso en las tareas que debería estar realizando, las cosas que debo terminar «antes de». Miro el celular, calculando tiempos para realizar actividades, que no tienen estructuras, pero la costumbre de la organización del tiempo me juega en contra. Y mientras miro redes sociales, pienso “ohh este meme me puede servir para una clase”, o algún hecho, “esta situación me permite generar una reflexión en clases”. Cuesta soltar el ritmo, de las rutinas que han acompañado todo el año.

De golpe, las vacaciones no parecen vacaciones. Solo un espacio vacío con tiempo de sobra para escuchar los ecos de la jornada laboral en la cabeza. «Descansa», dicen. Pero nadie explica cómo apagar el piloto automático que repite enseñanzas y recuerda nombres, como si mi cerebro estuviera adicto al ruido de la campana. ¿Qué se supone que haga con este silencio?, es tan ruidoso como los días llenos de gente corriendo y la lucha constante con el reloj. Al menos allí sabía para qué estaba peleando.

¿Y qué es descansar durante las vacaciones, de todos modos?, lo venden como algo simple. «Relájate», dicen. Como si apretar un botón fuera suficiente para apagar los engranajes aceitados en cortisol que llevamos en la cabeza. Pero no funciona así. Descansar no es fácil. Es un acto de rebelión contra el sistema que nos enseñó a no parar nunca. Es desafiar a esa voz interna que nos susurra al oído que deberíamos estar haciendo algo, lo que sea, porque quedarnos quiet@s es perder el tiempo, ¿de dónde proviene esa voz interna que nos obliga a ser productiv@s todo el tiempo?

El problema con las vacaciones no es la falta de tiempo.

¿Qué emociones o pensamientos emergen cuando enfrentamos el silencio y el vacío del «no hacer nada»?, el problema con las vacaciones no es la falta de tiempo, sino la imposibilidad de desconectar. Nadie nos dice que las cadenas que llevamos puestas no son físicas. No son las paredes, ni los montones de exigencias cotidianas. Son esas ideas que se nos metieron en la cabeza, que siempre tenemos que ser productivos, que detenernos es fracasar, que no hacer nada es un pecado capital. Y así seguimos, como hamsters en una rueda, dándole vueltas y vueltas, incluso cuando la jaula está abierta.

Hay un cansancio que el sueño no cura durante las vacaciones. Y cuando llegamos al momento de la «recompensa», lo que encontramos es un vacío que no sabemos llenar. ¿Cómo se llena este vacío?, ¿con más actividades cansadoras?, ¿con más memes?, ¿o simplemente se acepta que siempre estaremos así, atrapad@s entre el querer desconectar y la imposibilidad de hacerlo?

Quizá sea esa la verdad que nadie quiere admitir, el descanso en vacaciones puede ser tan agotador como el trabajo cuando tu vida gira en torno a l@s demás. Que las primeras mañanas sin prisa solo son un espejismo antes de que vuelva la tormenta. Y mientras tanto, seguimos aquí, intentando encontrar sentido en el silencio, y en esas pequeñas ideas que no dejan de rondarnos. Porque aunque el timbre no suene, seguimos viviendo para esa campana.

¿Es esto lo que queríamos?, ¿es este el precio de la vida moderna?, trabajamos hasta agotarnos, soñando con días libres y vacaciones que no sabemos cómo usar. Y cuando llegan, nos encontramos frente a un abismo de silencio que no sabemos administrar. Tal vez por eso seguimos trabajando, porque es más fácil que enfrentarnos a lo que pasa cuando nos detenemos.

Así que aquí estoy, en mi celda silenciosa, escribiendo e intentando aprender a descansar, si es que eso es algo que se pueda aprender. Intentando hacer las paces con el vacío, con el hecho de que, aunque el timbre sonó, las cadenas todavía pesan. Tal vez el verdadero descanso no está en huir, sino en aceptar que la libertad no siempre significa escapar. A veces, simplemente, significa aprender a vivir con lo que somos, incluso cuando no estamos haciendo nada, ¿cómo podemos encontrar un equilibrio entre nuestras responsabilidades y la necesidad de parar para recargar energías?

La farsa del descanso.

«Incluso en la búsqueda de sentido,

es crucial dar espacio al alma

para respirar y recuperarse.

El descanso no es indulgencia,

es supervivencia.»

Por otra parte, los primeros días de «descanso» son un chiste malo contado por alguien que no sabe cuándo callarse. Ahí estamos, creyendo que al fin llegó el momento de soltar el aire, pero lo único que hacemos es sacar la basura acumulada. Trámites que evitamos esperando tener más tiempo libre. Idas al médico que se ignoraron porque, total el cuerpo aguanta. La lista de pendientes que acumulamos mientras sobrevivíamos a las obligaciones laborales. Las tachamos de la lista y, por un breve instante, pensamos: “Esto es el descanso”. Pero no lo es. Solo es otra forma de trabajo.

Luego, el cuerpo finalmente se rinde en las vacaciones. Deja de pelear y el cerebro baja las revoluciones. Aparecen los “químicos de la felicidad”, como la lluvia en el desierto, que cae justo cuando las raíces ya se han rendido. Nos llenamos de planes, de esas ideas que no sabemos si vamos a concretar. Un viaje que no sabemos si ocurrirá porque el pasaje podría ser más caro que nuestros sueños o podría la flojera ser más grande que nuestra motivación. Reuniones con amig@s, que usualmente encontramos excusas más convincentes para no asistir. Películas y series que en oportunidades empezamos, pero abandonamos en el tercer bostezo.

Y por un instante, creemos que el ocio tiene manual de instrucciones. No lo tiene.

Entonces llega la última semana. Esa maldita última semana donde el reloj nos cachetea y la verdad aparece como una resaca. La cicatriz empieza a doler menos, pero ahí está, recordándonos que el último año fue una gran batalla, y la próxima está por empezar. Nos miramos al espejo y nos hacemos coaching: “No quiero volver a trabajar, pero no me queda de otra”. Y volvemos, con reclamos en los labios y una energía inexplicable para enfrentar el sistema una vez más.

Ahí estamos otra vez, list@s para la rueda del hámster. Pero algo, entre toda esta absurda repetición, nos detiene un segundo. Tal vez la educación sea algo más que un trabajo. Tal vez, entre todos esos horarios y estrés, hay una chispa. ¿Transformación?, ¿esperanza?, o solo una excusa más para no mandar todo a la mierda. Quién sabe. Pero ahí seguimos, intentándolo, mientras el sistema nos devora viv@s y, de alguna forma, también nos da sentido.

Entonces, me pregunto, ¿cuánto tiempo más vamos a engañarnos?, ¿hasta que el cuerpo diga basta o hasta que aprendamos a vivir sin necesidad de relojes?

El peso y el espejo del aula.

El aula es una carga. No hay manera bonita de decirlo. Es un peso constante, un ladrillo que llevamos en la espalda todos los días. El ruido de l@s estudiantes, las miradas vacías de quienes preferirían estar en cualquier lugar menos ahí, y ese eterno recordatorio de que, aunque demos nuestro mejor esfuerzo, nunca será suficiente. La educación es así, una carrera donde nunca cruzas la meta.

Pero, aquí está lo extraño, aunque el aula pesa, también nos moldea. Es un espejo que no nos deja mentir. En las instituciones educativas se quedan pedazos de lo que somos, y en ese intercambio diario con quienes confían en nosotr@s para aprender algo (lo que sea), descubrimos más de nosotr@s mism@s. Es como si el aula tuviera una forma recordarnos quiénes somos cuando no hay máscaras.

Y aquí viene la parte difícil de admitir, tal vez nunca soltaremos el rol de profes, ni queremos hacerlo. Sería como olvidar quienes somos. Sin este traje de antihéroes, ¿qué queda?, la pedagogía es nuestra ancla, pero también nuestra tormenta.

0 comentarios