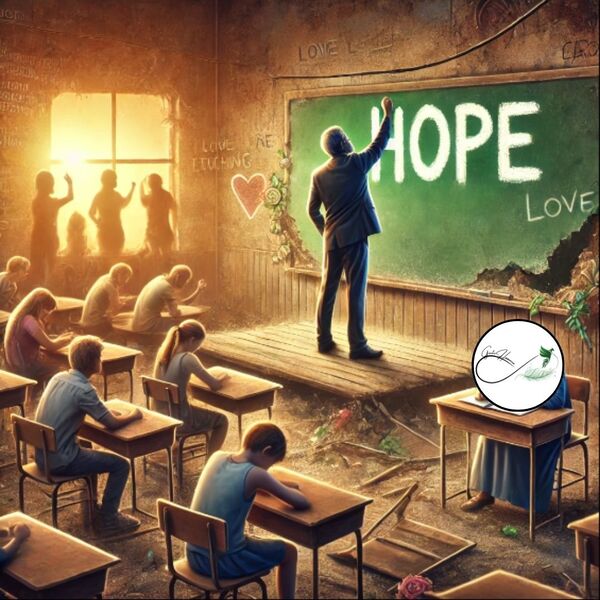

“La educación es el punto

en el que decidimos si

amamos lo suficiente al mundo

como para asumir

la responsabilidad de él”

Cuando miras desde afuera, es fácil encasillar a docentes y asistentes de la educación como una orquesta desafinada de lamentos. «Se quejan demasiado«, dicen. Claro, ¿quién no se quejaría con una lista interminable de burocracia y la responsabilidad de moldear el futuro de una generación? Pero no se trata de quejas vacías, es amor disfrazado de inconformidad. Porque cuando algo te importa de verdad, no lo dejas en paz. Lo criticas, lo exprimes, lo quieres mejor, aunque eso te consuma.

Yo lo vi con mis propios ojos. En una escuela que denominaré para efectos de este ensayo «Sol de Oro», pasé unas jornadas con docentes y asistentes de la educación. Al principio, parecían cansad@s, algo indiferentes, siempre muy respetuos@s eso sí. Entraron arrastrando los pies y mirando el reloj, como si fuera una condena más que una capacitación. Pero, ¿saben qué pasó? Cinco minutos después, estaban encendid@s. Como si hubieran encontrado en sí mism@s, el interruptor de su alma.

Ahí estaban, riendo, debatiendo, soñando con estrategias para que las cosas fueran mejores. Se lanzaron al ruedo, porque eso hacen. Porque, aunque el sistema no los trata con guantes de ceda blancos, ell@s siempre encuentran un resquicio para respirar, para intentar algo nuevo, para dar lo mejor de sí mism@s. Es como si, en medio del desierto, fueran capaces de encontrar una flor y regarla con lo que tengan a su disposición.

La paradoja de un amor imperfecto.

No es heroísmo, no malinterpretemos. Es un amor imperfecto, como un matrimonio que tiene problemas, pero no se abandona, porque algo más grande los une. Es agotador y maravilloso a la vez. Es quejarse porque nada es suficiente, pero levantarse cada mañana para intentarlo otra vez.

La educación no es un trabajo, es una batalla diaria. Una batalla que no se libra con armas, sino con palabras, gestos y una voluntad que no se quiebra fácilmente. Por eso critican, porque todavía creen que puede ser mejor. Por eso se quejan, porque en el fondo saben que vale la pena.

En este establecimiento que denominamos «Sol de Oro», aprendí algo que nadie debe olvidar jamás, quienes trabajan en educación son personas, con cicatrices que no se ven, pero que llevan con dignidad. Y tienen un fuego que nunca se apaga. Un fuego que, de algún modo, sigue iluminando de manera perenne.

Porque al final, amar algo no es conformarse. Es exigirle más, y exigirse más. Aunque eso duela. Aunque eso rompa. Porque el amor, cuando es de verdad, no se rinde.

De la aparente apatía inicial a la energía transformadora.

«Nunca dejes de avanzar.

Pero si necesitas un descanso, hazlo.

Incluso los héroes necesitan respirar.»

Llegamos a la Escuela «Sol de Oro» con esa mezcla de intranquilidad y ansiedad que siempre acompaña a las jornadas largas. Mi colega y yo atravesamos el patio como dos forasteros en territorio desconocido. Había esa atmósfera de rutina, esa pesadez del día a día que se siente en cualquier escuela, niñ@s corriendo, adult@s que caminan apurad@s, rostros que parecen llevar mil preocupaciones a cuestas.

La biblioteca nos recibió con un silencio incómodo. Interrumpimos el espacio como quien no tiene permiso, pero ahí estaban “las tías”, asistentes de la educación. Con cordialidad, nos ayudaron a montar lo necesario, con la amabilidad de quienes han aprendido a sonreír incluso cuando por dentro se sienten al borde del colapso.

Cuando las jornadas comenzaron, los suspiros y murmullos lo dijeron todo. «Otra capacitación?», susurraban al entrar a la biblioteca, como si fuera un ritual de queja obligatorio. Pero no era desagrado, era cansancio acumulado, el tipo de agotamiento que no se quita con una noche de sueño porque no tiene que ver con el cuerpo, sino con low battery de las energías emocionales.

Y entonces ocurrió lo que nadie espera y que sigue sorprendiéndome. Apenas, cinco minutos después de empezar, el ambiente cambió. Es como si la biblioteca hubiese tomado aire después de una larga apnea. L@s mism@s que hace un rato apenas levantaban la mirada, ahora participaban de las dinámicas, actividades y reflexiones con entusiasmo, compartían ideas como si sus palabras pudieran salvar al mundo.

No se trataba solo de cumplir con una actividad más.

No se trataba solo de cumplir con una actividad más. Había algo más profundo, una especie de lucha interna entre el cansancio y el amor por lo que hacen. Esa gente humana, que llegó suspirando con desgano ahora se reía, debatía, creaba. Parecía una contradicción, pero no lo era, era el retrato perfecto de lo que significa trabajar en educación.

Estos tres días me dejaron muchas cosas, pero, sobre todo, me recordó esta gran ironía, quienes trabajan en educación siempre tienen algo más que dar, incluso cuando parece que no queda nada. Y lo hacen no porque el sistema sea amable con ellos, ni porque busquen el reconocimiento de alguien.

Lo hacen porque, a pesar de todo, les importa. Incluso cuando el peso del día a día les quiebra, siguen encontrando fuerzas para levantarse. No por obligación, sino porque saben que la educación, aunque imperfecta, merece su esfuerzo.

Así es esto. En cada suspiro de agotamiento hay una chispa de esperanza. En cada sacrificio, una declaración de amor camuflada. Porque sí, critican porque aman. Alegan porque no quieren conformarse. Se cansan porque lo dan todo. Y así, entre rutinas que los desgastan y desafíos que parecen insuperables, siguen adelante. Eso es lo que realmente importa, el amor por la educación, incluso cuando el panorama parece estar en su contra.

La queja como acto de amor es una paradoja.

La mayoría de la gente piensa que criticar algo significa que no te importa. Pero en educación, criticar es una declaración de amor. Es como gritarle a un(a) hij@ que no se acerque al fuego, no porque no l@ soportes, sino porque te importa demasiado. Nadie gasta su energía peleando con lo que le da igual, las quejas no son abandono, son resistencia.

L@s docentes y asistentes de la educación no critican el sistema porque quieran verlo arder. No, lo critican porque sueñan con algo mejor, aunque ese sueño les pese, aunque quizás nunca llegue. El o la que no lo entiende es porque nunca se ha parado frente a una sala de clases llena de miradas que exigen respuestas y soluciones que el sistema, por sí solo, nunca les dará.

Desde fuera es fácil llamarl@s negativ@s, pesimistas, inconformistas. Es la típica mirada de quien no tiene idea de lo que significa sostener una vocación con las uñas. Pero si te acercas, si te tomas la molestia de escuchar, te das cuenta de que cada crítica viene cargada de amor. Amor por l@s niñ@s que esperan algo más que excusas, amor por sus colegas que están igual de agotad@s, y sí, incluso amor por un sistema que parece diseñado para fallar, pero al que todavía le tienen esperanza.

Amar algo, en serio, no es conformarse con lo que hay. Es enfrentarse, exigir, criticar. Es poner el alma en un juego que apuestas todo por ganar.

Ahí está el Sol de Oro, ese lugar que nunca fue dorado, pero brilla en su comunidad y las personas que conocen esta linda Escuela. No por sus paredes de madera, sino porque enseña que amar algo no significa que será fácil, pero significa que valdrá la pena. Aunque el mundo nunca lo entienda.

0 comentarios