El silencio frente a la injusticia no es un refugio seguro, sino una forma inquietante de consentimiento. No decir nada, no hacer nada, es ya una elección. Y esa elección, aunque envuelta durante décadas, el racismo institucionalizado mantuvo a la población afroamericana en condiciones de opresión y desigualdad.

Muchas personas que no eran activamente racistas permanecieron en silencio, sin denunciar las injusticias o apoyar a los movimientos por los derechos civiles, lo que permitió que el sistema de segregación racial continuara sin una oposición más amplia. Incluso hasta el día de hoy. No se trata solo de miedo o de indiferencia, es una aceptación cómoda de lo inaceptable.

En lo profundo de la sociedad contemporánea, donde el silencio se desliza como una lombriz bajo la oscuridad del compost, la complicidad de l@s callad@s sigue siendo un fantasma que inquieta los días y atormenta las noches. Edmund Burke, ya lo había anticipado: «Lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada.»

Aparente inocencia del silencio.

Pero quizás es más ilógico aún pensar en la aparente inocencia de quienes se callan. Nos gusta creer que al no hacer nada, evitamos el peso de la culpa. Pero en ese acto, en esa no-acción, se encuentra una especie de verdad amarga, la de que el silencio es tan mortal como la mano que golpea. Cada vez que alguien elige el silencio frente a la injusticia, se convierte en una extensión del propio mal, y en ese silencio, la humanidad se pierde, una vez más, en su propia oscuridad.

Hannah Arendt, periodista y profesora, veía el mal no solo como una tormenta de pólvora y sangre. La llamaba «la banalidad del mal», un monstruo de dientes afilados que se alimenta de la indiferencia y la pasividad de las personas que prefieren mirar para el lado. En esta realidad nuestra, tan repleta de desafíos globales y crisis éticas, un augurio de un peligro real cuando esa quietud se vuelve una respuesta aceptable frente a la injusticia.

Factores que conducen al silencio.

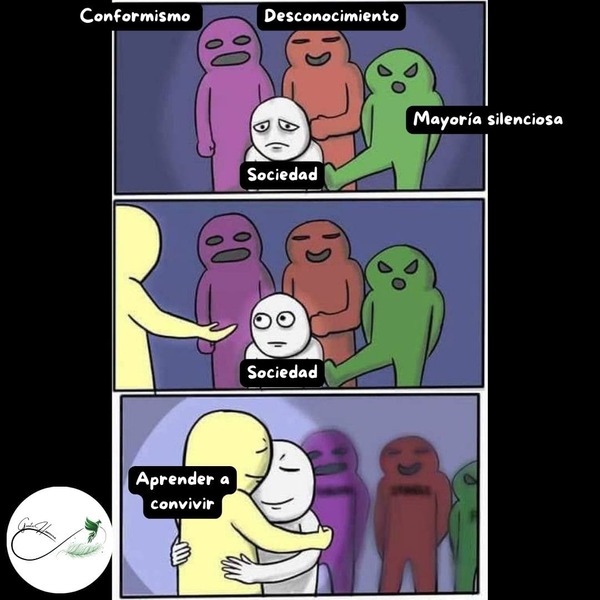

Primero, el conformismo, se arrastra entre los pliegues de la sociedad. En lugar de cuestionar el statu quo, la persona se adapta a él, convirtiéndose en una parte del engranaje que mantiene el sistema intacto. La comodidad del conformismo es un engaño, una ilusión de seguridad que se desmorona ante la primera brisa de cambio. Sin embargo, en la calma del conformismo, el verdadero rostro se revela, las personas no solo renuncian a su voz, también que se convierte en cómplice.

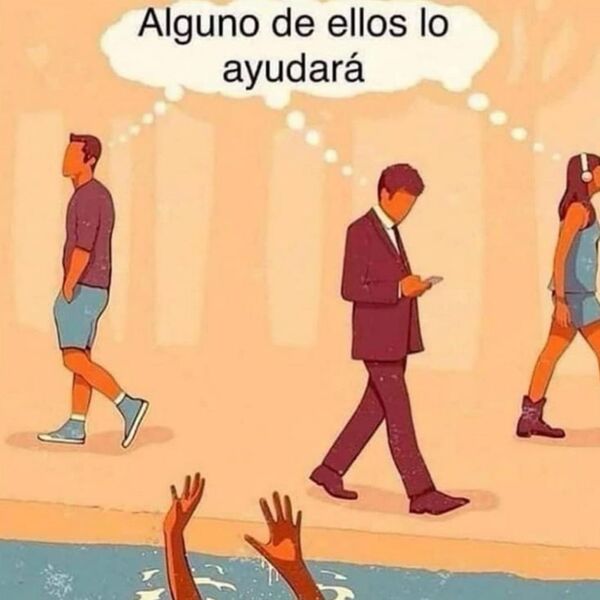

Segundo, el desconocimiento, es quizás la más insidiosa de las causas. En un mundo saturado de información, la ignorancia persiste, alimentada por la falta de curiosidad y el rechazo a profundizar en la realidad. La falsa creencia de que otr@s intervendrán se convierte en una profecía autocumplida, donde la esperanza de que una acción ajena resolverá los problemas.

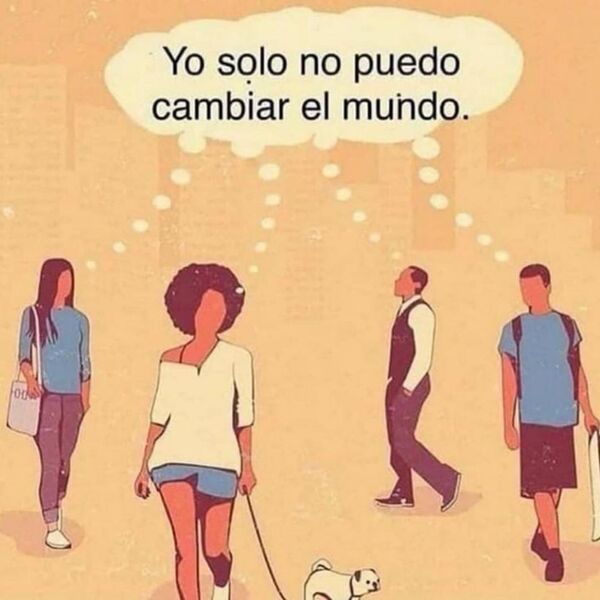

Finalmente, la noción de “mayoría silenciosa” resalta el poder destructivo de la inacción. En esta paradoja, el silencio de la mayoría actúa como un catalizador para la perpetuación de comportamientos corruptos y desiguales. El statu quo no es desafiado, ni cuestionado, y la continuidad de sistemas injustos queda asegurada por la misma mayoría que se supone debe estar en contra de ellos.

La Fragilidad del Bien,

La bondad, en su esencia más pura, parece una cualidad inmutable y noble. Sin embargo, al examinar su naturaleza más de cerca, un@ se da cuenta de que, en realidad, es una fragilidad que requiere vigilancia constante. La célebre afirmación de Sócrates, «una vida no examinada no merece ser vivida», ofrece una clave para comprender esta fragilidad. La bondad no es una cualidad que una vez alcanzada, se mantiene por sí sola. Más bien, es un estado que debe ser cultivado y cuidado con un esfuerzo deliberado y continuo.

En el mundo moderno, donde el ruido de la desinformación y la polarización predominan, el bien enfrenta un desafío sin precedentes. La información, a menudo manipulada y distorsionada, puede ensordecer los ecos de la verdad y la bondad. En esta cacofonía de voces discordantes, el bien puede volverse casi inaudible. El riesgo es que, en el clamor de opiniones extremas, la bondad se diluya y pierda su significado.

El bien no puede ser simplemente una cualidad.

El bien no puede ser simplemente una cualidad que se posee, debe ser una acción vivida. Requiere de un compromiso activo y consciente para no perderse en la indiferencia y el cinismo. La bondad necesita ser defendida y promovida, no solo en los momentos de facilidad, sino especialmente en tiempos de adversidad.

El desafío es recordar que la bondad no es un destino, sino un camino continuo. No basta con declarar que se es bueno, es necesario actuar con bondad en cada momento y en cada elección. La fragilidad del bien radica en su necesidad de constante reafirmación. Solo mediante una acción deliberada puede la bondad preservar su fuerza y propósito.

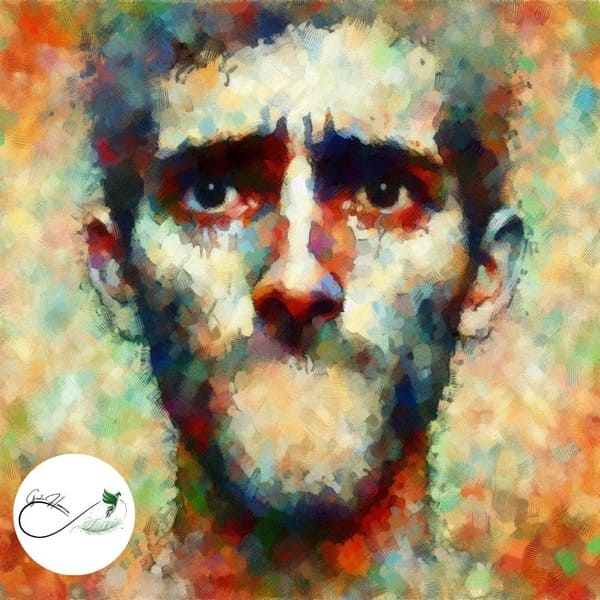

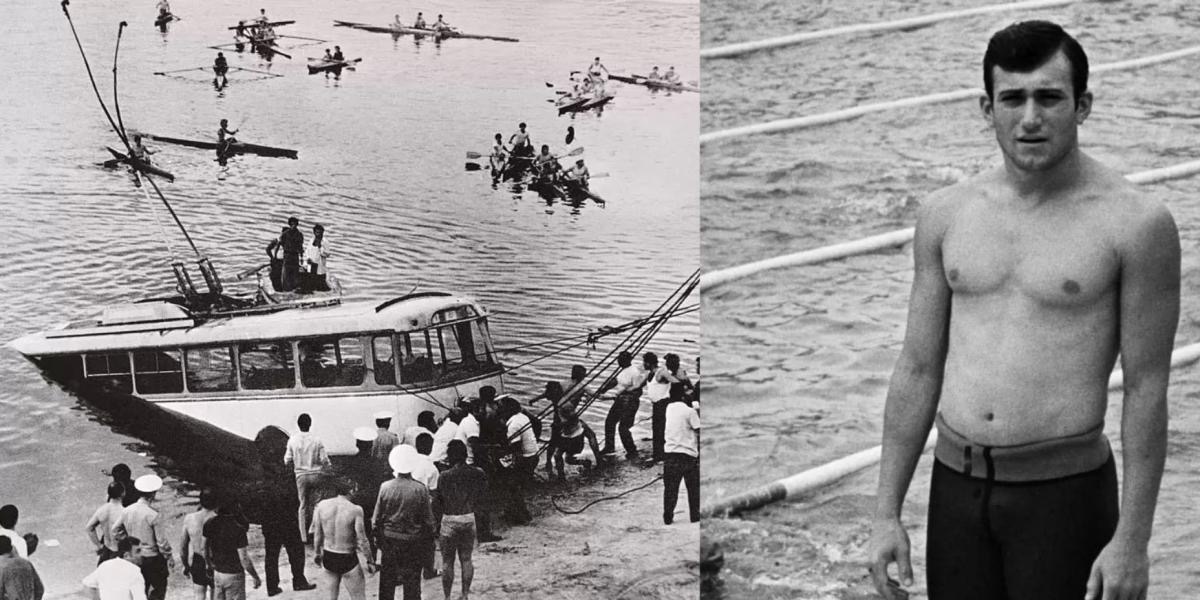

La fragilidad del bien se manifiesta en la rapidez con que puede desvanecerse sin un compromiso constante. Un ejemplo de este compromiso es Shavarsh Karapetyan, un nadador armenio que desafió las adversidades para salvar vidas. Al escuchar un accidente de vehículo en un canal extremadamente helado, Karapetyan nadó a través del agua fría y rescató a 20 personas atrapadas.

Su acto heroico demuestra que, a pesar de la fragilidad inherente del bien, existe un compromiso inquebrantable que puede transformar el desamparo en esperanza. Karapetyan es un recordatorio de que la verdadera bondad requiere acción y valentía, especialmente en tiempos de crisis.

La humanidad se enfrenta al desafío de no solo mantener viva la bondad, sino de hacerla resonar con claridad en un mundo que a menudo parece inclinado hacia la desdicha. Es en este compromiso con el bien, en la voz y en la acción, donde reside la verdadera esencia de una vida vivida con significado.

Compromiso Compartido

Vivimos en una era en la que la interconexión parece subrayar la paradoja de ser y deber ser. Estamos más unid@s que nunca, pero la responsabilidad colectiva parece evadirnos con la misma facilidad. En su «Contrato Social», Rousseau plantea que la sociedad debe velar por el bienestar de todos sus miembros. Sin embargo, en la práctica, esta premisa revela un vacío de nuestra condición como gente humana. La bondad se convierte en un ideal abstracto

La responsabilidad por el/la otr@, debiera ser una obligación moral de atender las necesidades y sufrimientos de las personas por quienes sentimos cariño. La responsabilidad no solo como concepto filosófico, sino un imperativo existencial. Ya que estamos irremediablemente ligados a los destinos de otros, y nuestra responsabilidad es una carga que no podemos ignorar.

La educación, entonces, se convierte en el escenario donde se entreteje esta responsabilidad colectiva. No se trata solo de inculcar el pensamiento crítico, sino de fomentar una ética de acción y compasión. La justicia social no es una meta abstracta, sino una responsabilidad compartida que se manifiesta en la acción diaria. La distancia entre nuestros ideales y la realidad, encuentra su contrapartida en la capacidad de cada persona para actuar con integridad y empatía.

Romper el Silencio como Forma de Resistencia

¿Silencio?, cómodo, ¿no? sentados en el rincón de la vida, tragando lo que nos dan, y dejándonos llevar. Pero el silencio, eso no es neutral, es complicidad. Mira a Rosa Parks, por ejemplo. Ella no era una heroína en una capa, solo una mujer cansada que se plantó en su asiento. Un acto pequeño, sí, pero rompió el silencio, encendió una chispa que convirtió a la gente en una marea furiosa contra el racismo. Luego está Nelson Mandela, quien, mientras otros preferían cerrar los ojos, alzó la voz. No se quedó en la sombra, se hizo escuchar y cambió una nación.

Hoy, mientras todos se limitan a retuitear indignaciones, hay personas que se alzan contra las injusticias, la que se niegan a ser un mueble más en living, son l@s que realmente mueven el suelo. Cada acto de resistencia, por pequeño que sea, puede ser el golpe que tambalee el edificio podrido de la injusticia.

Me recuerda a Bill Mollison, cuando afirma “Los revolucionarios que no tienen huerto, que dependen del mismo sistema que atacan, y que producen palabras y balas, y no comida ni abrigo, son inútiles”

Así que no nos engañemos, el silencio no es una postura neutral. Es la alfombra bajo la que se barre toda la suciedad. Cada un@ de nosotr@s tiene una voz, aunque a veces suene como un susurro en medio de un griterío. No callar frente a lo que está mal es nuestra única forma de no ser parte del problema.

0 comentarios