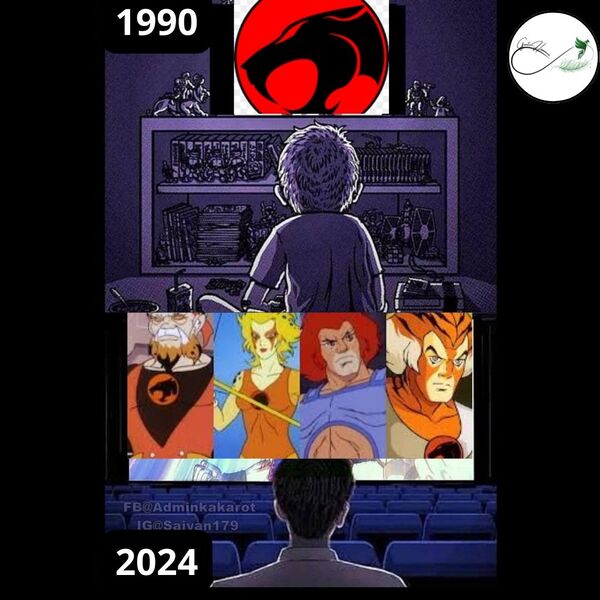

El primer día de clases, ahí estaba yo, de la mano de mi viejita. Ella hablaba con ese entusiasmo exagerado que usan las personas adultas para venderte el mundo como si fuera Disneylandia. «Hacer nuev@s amig@s, jugar, es súper entretenido», me decía. Yo la escuchaba, pero por dentro pensaba, “qué lata”. Mi vida ya era perfecta. Ver los Thundercats y pasarme el día con un palo que juraba era la Espada del Augurio. Ya no podría ver más allá de lo evidente.

El problema no eran los Thundercats. Era el miedo. El miedo de dejar mi rutina por algo desconocido, algo que tod@s describían con palabras bonitas, pero que yo no había vivido. La incertidumbre. Los grupos de niñ@s que no conocía. La sensación de que estaba entrando en un mundo que no era el mío.

Lo irónico es que, años después, siendo profe, volví a sentir lo mismo. Ya no eran los Thundercats lo que dejaba atrás. Me preguntaba porqué de niño, realmente quería ser adulto para «hacer lo que quisiera». Qué ingenuo era. En la micro, camino a la escuela, pensaba, ¿quién inventó eso de que las personas adultas tienen libertad?

Esta vez no era mi dulce tía Paty (Educadora de Párvulos), la que con su sonrisa me pedía cantar eso de “¿las manitos dónde están?”. No, esta vez era mi jefa, pasándome un libro de clases como si fuera la Biblia. Ni idea de qué se trataba cada página. Solo conocía la de las anotaciones, porque, como estudiante, llené varias, aunque ninguna buena.

Ese primer día de clases como profe, las voces de la incertidumbre seguían ahí, igual que cuando era un niño. La única diferencia era que esta vez, yo había elegido estar ahí. Aunque, para ser sincero, en ambas ocasiones, la resignación era lo único que tenía claro.

El Niño Asustado (No importan cuando leas esto)

La gente siempre repite esa idea del «primer día es solo el comienzo», como si fuera una especie de rito mágico que te empujara directo al éxito. Como si cruzar esa puerta fuera un pase garantizado a una vida brillante y perfecta, sin problemas. Pero para mí, el primer día no fue un prólogo inspirador, sino el arranque de una maratón desgastante. Un aprendizaje temprano de lo que realmente significa sobrevivir entre gente.

Recuerdo cómo entré caminando “derechito”, con los zapatos bien lustrados y una sensación de esperanza que, a lo mucho, duró hasta que la puerta se cerró tras de mí. Los ojos de mis compañer@s me perforaban como si estuvieran decidiendo mi lugar en la jerarquía social. El aula no era un comienzo, era una arena de gladiadores disfrazada de espacio educativo. Aquí no se premiaba al o la valiente ni a l@s estudios@s, sino al que supiera sortear el aburrimiento sin ser aplastado por la rutina.

Ese «solo el comienzo» que tanto se repite esconde el verdadero desafío, lo que sigue no es una historia de épicas hazañas de vida. Lo que sigue es una carrera de fondo donde los tropiezos están garantizados y la única constante es la incertidumbre. Pasé años aprendiendo a sortear mi autoestima y la presión del deber ser, que pesaba más que la posibilidad de solo ser.

El día que el recreo es solo una tregua temporal.

Como estudiante, el recreo siempre me pareció una mentira bien disfrazada, una migaja de libertad que te daban para que no te desmoronaras entre esos bloques eternos de clases. Apenas sonaba la campana, salía disparado, creyendo que esos quince minutos eran la salvación. Pero la realidad llegaba rápido y con fuerza, el recreo no era más que una tregua. Podías correr, reírte o maquinar alguna travesura, pero siempre estaba ahí, la certeza de que el aula te esperaba, como una celda con tu nombre grabado.

El patio de recreo era un circo con las mismas reglas absurdas que el resto del mundo. L@s populares llevaban la batuta, l@s solitari@s se refugiaban en las esquinas, y l@s tímid@s, como yo, flotábamos entre mezclarnos y desaparecer. Todo eso sucedía bajo la sombra del reloj, ese verdugo que marcaba el fin de las risas y el regreso a la rutina. Esa fue mi primer gran aprendizaje en la escuela, el recreo no es un escape, es solo un paréntesis.

Años después, volví a ese mismo escenario, pero esta vez como profe. Creí que las cosas serían distintas desde el otro lado, pero el significado seguía siendo igual de despiadado. Miraba a l@s estudiantes correr y gritar con esa misma ilusión desesperada que yo había tenido, mientras yo me tomaba unos mates y revisaba el material que sabía que, más de alguno, ignoraría. Mi recreo era firmar el libro de clases, adivinar qué colega sentía más estrés, y contar los minutos hasta volver a entrar. El recreo no era un descanso, era el aire superficial que tomas antes de zambullirte otra vez.

Como adulto en el mundo escolar, descubrí que la tregua que ofrece el recreo no es un momento de descanso auténtico, sino un recordatorio de la constante vigilancia, del ir y venir que nunca se detiene. La campana, que anuncia tanto el principio como el final de esa pausa, es un símbolo de cómo la rutina nos lleva de la ilusión de libertad de vuelta al ciclo de expectativas y demandas. El recreo no libera, simplemente da unos minutos de tregua antes de que el juego comience otra vez.

Cuando creí que la educación me daría todas las respuestas

Cuando era estudiante, entré al aula con esa fe ciega de que la educación era la llave maestra. Que me daría todas las respuestas, como si al final de ese camino de libros y pizarras pudiera entender cómo funcionaba el mundo y, de paso, encontrar mi lugar en él. L@s profes parecían tan seguros de todo, tan dueñ@s de la verdad, que me tragué el cuento. Pero con cada clase, en lugar de respuestas, solo acumulaba más preguntas. ¿Por qué unas cosas se enseñan y otras no?, ¿por qué algunas verdades son tan cómodamente ignoradas?

Años después, cuando me convertí en profe, pensé que ahora sí, ahora me tocaba a mí ser el que iluminara el camino. Darles a mis estudiantes esas certezas que yo tanto busqué. Qué ingenuo. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que estaba tan perdido como ell@s. Cada pregunta que me lanzaban, cada mirada que buscaba claridad, solo me hacían caer en un espiral existencial. Las respuestas que lograba articular eran apenas ecos, reflexiones que si servían de algo, era para abrir más dudas. Intentar ponerle orden al caos era como tapar un agujero con otro más grande.

Lo único que he aprendido con certeza es que el verdadero aprendizaje no tiene que ver con dar respuestas cerradas. Es más bien un acto de abrir puertas, de invitar a que se pregunten y repregunten. Mis estudiantes esperan que tenga las respuestas, y a veces finjo tenerlas. Pero la verdad es que sigo siendo el mismo buscador perdido de siempre, navegando en un mar de incertidumbres. Y al menos para mí, tal vez, eso sea lo único que realmente vale la pena enseñar.

Los miedos se van transformando

De niño, sentado en la sala de clases, por mi timidez con las manos sudadas y la garganta seca, miraba a l@s profes con una mezcla rara de miedo y admiración. Para mí, eran criaturas mitológicas con todas las respuestas, con una seguridad aplastante, como si tuvieran el mundo bajo control. Creía que cuando creciera, yo también tendría esa calma mágica, que algún día dejaría de ser el niño asustado que no sabe ni si está haciendo las cosas bien. Estaba tan equivocado.

Décadas después, cuando me paré frente a un aula como profe, la sensación de incertidumbre seguía ahí, clavada en el estómago, como una vieja amiga. Lo único que había cambiado es que ahora tenía que fingir que sabía lo que estaba haciendo. La diferencia entre el niño tembloroso y el adulto que enseña no es ninguna magia. La única transformación real es que aprendí a ocultar mejor el miedo. Me vi rodeado de miradas expectantes, oídos ansiosos, manos levantándose, y de repente la presión era la misma que cuando yo era el que estaba tomando apuntes. El peso de no fallar, de no defraudar.

La verdad, aunque roles y máscaras cambien, tod@s seguimos siendo «niñ@s asustad@s», intentando sobrevivir en un mundo de adult@s que, en el fondo, no tiene idea de lo que está haciendo. Los miedos se van transformando, pero nunca se van. La incertidumbre se pone trajes más formales, pero sigue siendo el mismo monstruo que conocimos de pequeñ@s. Crecer no significa deshacerse del miedo, sino aprender a cargar con él sin que te aplaste.

Tal vez, ser adult@ es solo eso, ser el/la niñ@ asustad@ que decide dar el siguiente paso, con las piernas temblando, porque sabe que no hay otro camino. Y si algo cambia, es que te das cuenta de que tod@s estamos en la misma, pretendiendo que tenemos todo bajo control, dándole esperanza a l@s demás, con la esperanza de que, tal vez, todo saldrá bien.

Y luego, cuando las personas que te quieren, te ven a punto de entrar a tu primer día de clases como profe, te sueltan esa perla de sabiduría: «sé el o la mejor docente«. Y de alguna manera, ese consejo es tan (in)útil como decirle a un(a) niñ@ asustad@: «todo estará bien». Porque en realidad, nadie sabe nada. Solo seguimos hacia adelante de la mejor forma que podemos y creemos.

0 comentarios